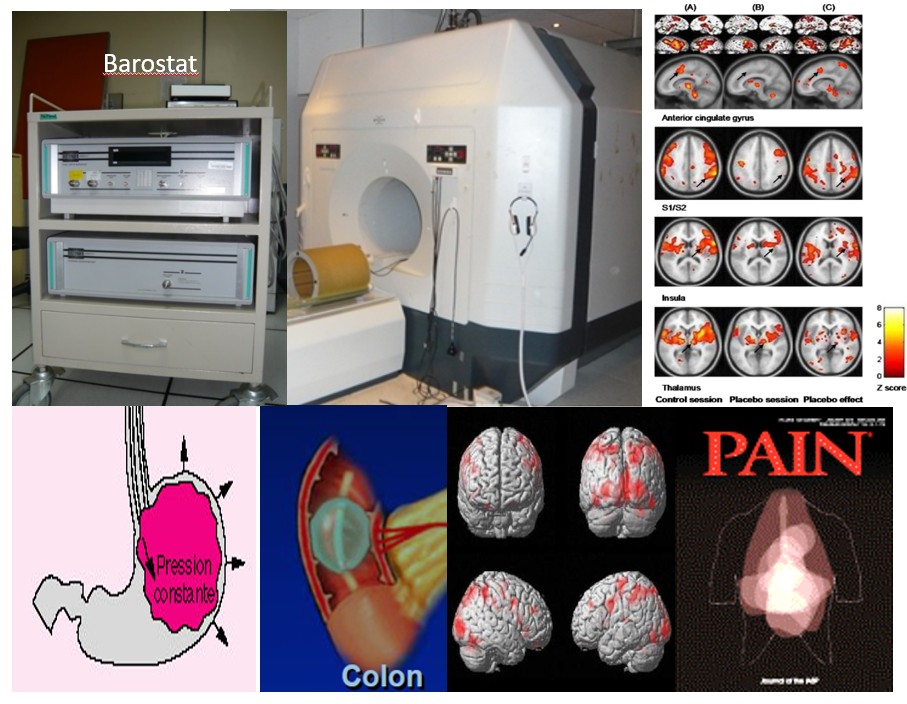

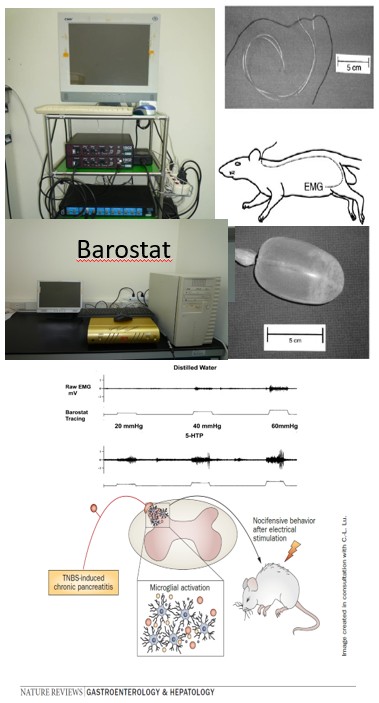

利用全國獨一的人體及動物之內臟感覺測定刺激儀(Barostat) ,結合功能性腦磁振造影及各式電生理及分子生物方法,探討腸腦交互作用機轉 。

「腸-腦」交互作用研究

「腸」與「腦」是人體中兩個非常重要的器官,兩者在人體中彼此間雖然有一段距離,但是「腸」與「腦」間的溝通連繫卻是非常密切的。當兩者間之協調出現問題,就可能引發 許多腸胃道相關疾病,如大腸急躁症、消化不良症、肝腦病變……等等。

近年來,由於「腸道菌」研究的興起,許多神經精神疾病,如巴金森氏症、注意力不足過動症(ADHD)、憂 鬱症、自閉症……等等,均可能與「菌-腸-腦」軸線發生異常有關。

因此,本「腸-腦」交互作用研究室,主要探討人體中兩大重要器官「腸」及「腦」之間,互相交流的細胞及 生理機轉。我們希望藉由動物實驗,找出「菌-腸-腦」軸溝通媒介的細胞分子機轉,進而應用在人體,達到治療各式胃腸道疾病,甚至神經精神疾病的目的。

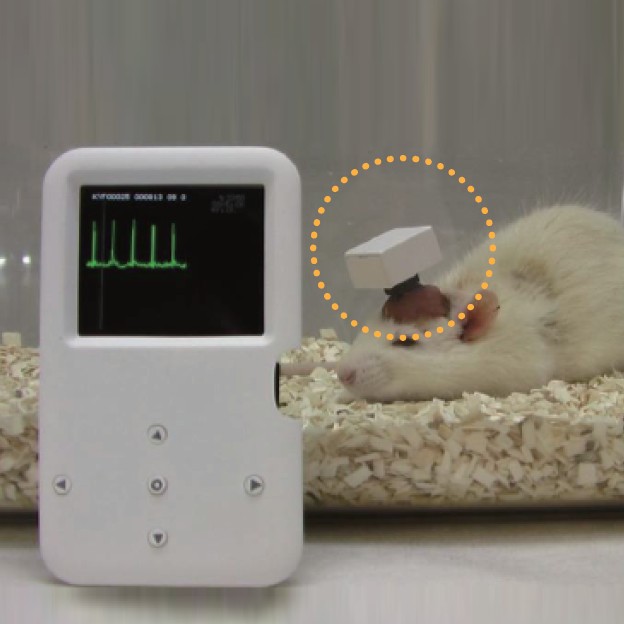

與郭博昭教授共同開創各種生理訊號之記錄及分析的軟硬體技術,探索生理訊號從動脈壓、心電訊號及經計算後反應出之神經調控 (自律神經系統)。之後增加腦電波、肌電波、眼動波及三軸加速度等訊號進入睡眠研究,將上述生理訊號其各別及同時變化一起分析,故了解到許多心循環疾病之發生與睡醒及睡眠各期轉換皆息息相關。研究對象從健康人的睡眠及自律神經功能相關之生理探索、臨床上各式病人的睡眠及自律神經失調之病理表現,並建立動物模式 (大鼠及小鼠) 深入各生理與病理之基礎機轉及治療方向等研究。目前新增研究主題及方向更鎖定於近來在腦科學及臨床議題上特別受到重視的老年癡呆症與高血壓之問題,且更延續先前運動有助於降血壓之發現,將本研究室已建構成熟之研究技術 (上述多生理訊號之全功能記錄及分析技術),目標將著重於探索自發性高血壓大鼠 (spontaneous hypertensive rats, SHR) 其高血壓與學習記憶能力退化之關係,並找出運動是否具有緩解此惡化效果及其間深睡期之多寡是否為重要的影響因子。

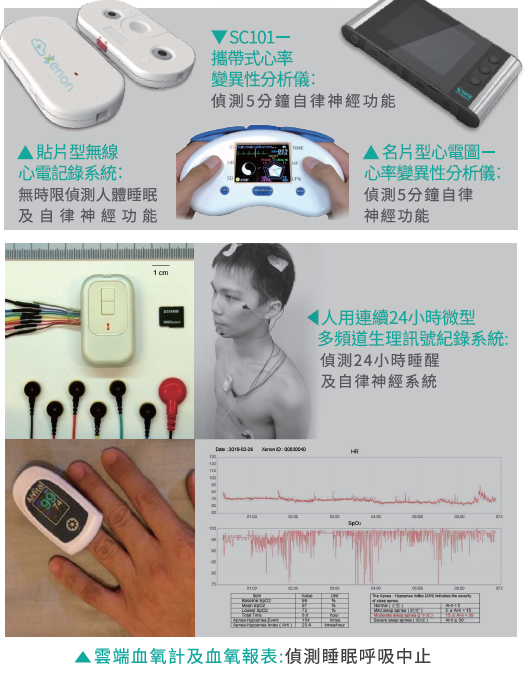

自主研發之創新生理訊號感測與分析系統,廣泛運用於自律神經與睡眠相關研究,並透過無線與雲端分析機制,建立健康物聯網智慧醫療應用。

採用國際標準進行分析工具之建立,及相關人體與動物研究,建立全球先驅之健康人心率變異性 (Heart Rate Variability, HRV) 資料庫,呈現年齡與性別對心率變異性之影響。 近年來以自創之技術與分析方法提出人類睡眠深度與自律神經功能之相關,其後亦於大鼠動物模式驗證類似之研究結果 。以此研究為基礎更進一步發現高血壓大鼠雖於清醒時與正常血壓鼠具相似之自律神經活性,然於睡眠時即出現較強之交感神經活性;透過開發新型睡眠定量分析法,發現高血壓鼠之睡眠品質較正常鼠為不佳;找出高血壓鼠之睡眠異常與交感神經α1-Adrenergic System過度興奮有關 。另在自覺入睡困難的失眠受試者的研究,我們也發現其具較健康者為低之副交感神經活性。近年本團隊更建立無線大鼠動物模式,除在測量時動物能更自由且低負擔外,亦可延長記錄時間以利了解超過24小時之正常之生理律動。近來則推廣健康健康相關技術之開發與研究。目前研究方向包括:一、生理律動研究

二、睡眠研究。三、健康物聯網研究:a. 高效能無線傳輸研究 b. 生理大資料研究 c. 雲端健康管理研究

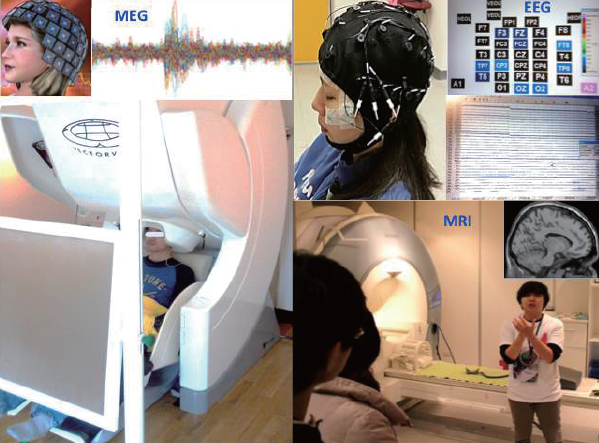

腦造影實驗室著重於發展具有開創性的腦訊號處理方法,藉此從腦訊號中得到重要且有意義的資訊,以進一步了解大腦的功能與結構。研究發展腦神經資訊視覺化之方法學及分析技術、建立模式理論。我們主要是利用腦電波圖及腦磁波圖研究人腦功能性動態系統、及利用磁振造影腦影像研究人腦結構性差異,以協助臨床醫師探討腦神經相關疾病(如精神病症等)之致病機轉及評估其治療方法。 我們主要的目標有:

1. 發展用以操作、型態量測、統計推論和視覺化繪製健康人及病患之大腦結構的醫學影像處理技術。

2. 發展人類大腦功能性影像的訊號處理和腦磁波訊號製圖技術。

3. 進行腦內認知/情緒處理的腦造影,並建構出健康腦和腦疾患的情緒調節模型。

4. 發展腦資訊及資訊探勘技術以探索大腦影像─訊號資料庫中腦結構與功能之間的關聯。

我們與台北榮民總醫院的整合性腦功能研究室和交通校區的生醫訊號處理實驗室有密切的合作關係。

運用腦功能與結構造影儀器:腦磁圖(MEG)、腦電圖(EEG)、磁振造影(MRI),建構人腦感知歷程與認知處理之神經網路與資 訊傳遞模型,以暸解人腦運作思考模式,並可探討臨床疾病之神經病理機轉與長期學習之神經可塑性,結合人工智慧技術可發展以腦波與腦影像為基礎之電腦輔助診斷、評估治療、與預測之系統平台。

透過自主研發之遊戲化腦機介面,提供個人化訓練模組與各式量表,用於神經精神疾病機制探討,及輔助臨床療效研究。

睡眠與心理健康與身體健康一樣,需要積極的覺察與管理。

睡眠與心理健康研究室,聚焦於跨領域研究,透過神經心理測驗、問卷量表、睡眠生理紀錄、腦電圖 (EEG)、磁振造影 (MRI) 等訊號分析,探討睡眠健康、心理健康與大腦健康之關係。我們目前研究方向主軸為探討失眠與憂鬱症之病理機制與介入模式、健康老化之認知功能變化,並且發展神經精神疾病之輔助臨床診斷工具。

基於這些研究成果,本實驗室更進一步開發非侵入性且具高親和性的自我調節訓練技術,如應用腦機介面技術進行神經生理回饋,以及數位心理治療等,積極發展可用於不同年齡層且具備應對臨床多樣性的介入模式。

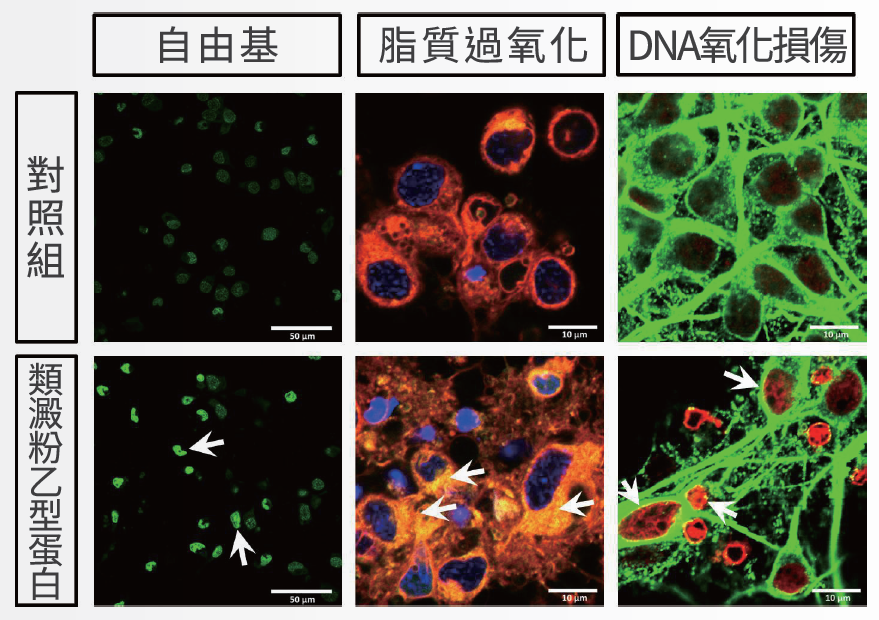

本分子神經學實驗室利用神經細胞培養與分子細胞生物技術如基因轉殖等方法來探討慢性神經退化性疾病(如阿茲海默症)與急性神經系統損傷(如缺血性腦中風)等之基因表達、訊息傳遞、與細胞凋亡的機制,特別著重氧化壓力(oxidative stress)、細胞自噬作用(autophagy)、與神經滋養因子(neurotrophic factor)對中樞神經病變之影響。目前研究方向有三個:

1. 利用阿茲海默症基因轉殖小鼠以及神經細胞處理類澱粉乙型蛋白(amyloid beta-peptide)以造成神經毒性為細胞模式探討小分子藥物或特定蛋白質之神經保護效用與機轉

2. 探討神經細胞粒線體功能損傷(mitochondrial dysfunction)之神經毒性與神經保護劑的機轉

3.利用大鼠「中大腦動脈栓塞」 (middle cerebral artery occlusion)與神經細胞「糖氧剝奪」 (oxygen-glucose deprivation) 為動物及細胞模型探討小分子藥物或特定蛋白質在缺血型腦中風所造成之保護作用。

類澱粉乙型蛋白為堆積於阿玆海默症患者腦部具神經毒性之蛋白質,可造成大腦皮質神經細胞氧化損傷。左圖:綠色螢光(箭頭)代表細胞內相對自由基含量; 中圖:黃色處(箭頭)代表神經細胞脂質過氧化;右圖:位於細胞核位置之紅色螢光(箭頭)代表DNA氧化損傷,綠色則標定神經元。

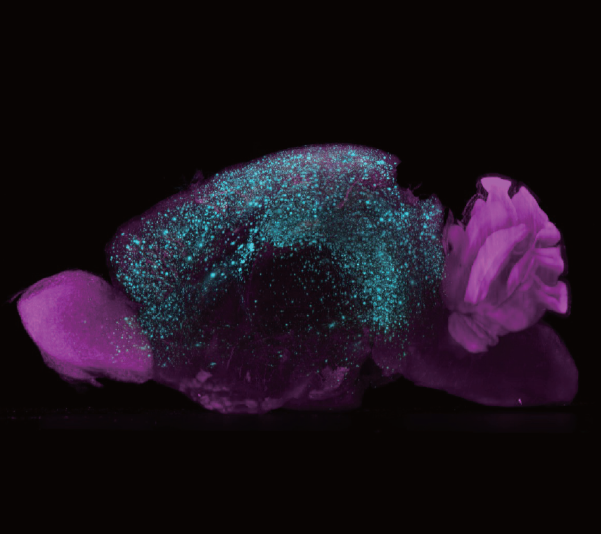

阿茲海默氏症是造成老年人記憶衰退的主因,鄭函若老師實驗室用細胞與動物模式了解致病機轉與探索治療方式。圖為致病因子類澱粉斑塊(藍色)在基因轉殖小鼠中沉積的狀況。

阿茲海默症是造成老年人致認知功能衰退的主因,可惜迄今未見有效的預防及治療方式。本實驗室目前。諸多研究成果顯示,類澱粉乙型蛋白(Aβ)不正常的聚集累積為導致阿茲海默症主因之一。Aβ為類澱粉前驅蛋白(amyloid precursor proteins, APP) 之裂解產物,會聚集成許不同有毒的結構。本實驗室研究主旨,在於理解造成阿茲海默症患者記憶喪失及神經功能退化的原因,以期找出可能用於治療此疾病的新目標。本實驗室目前的研究方向有三個:1. 利用生化與細胞學的方法,研究在台灣家族中會造成早發性阿茲海默症家族中 ,所發現的APP與PSEN1基因突變,所造成的致病分子機轉。2. 利用APP基因轉殖鼠,探討不同環境或基因的調控,對神經退化及記憶缺失是否有影響,及評估新的治療或預防認知功能退化策略之有效性和安全性。3. 與臨床團隊合作,尋找血液中可協助診斷的生物標誌。

我們的大腦堪稱是人類已知最複雜的結構,它如何發展成這樣一個井然有序而功能強大的思考機器一直是人類史上最大的一個謎題。而在老化的過程中,神經系統的退化似乎與發育過程是一個一體的兩面,發育過程中神經幹細胞在治療疾病上的潛力更漸漸成為眾所矚目的焦點。我們的團隊從這些問題出發,使用跨領域尖端生物科技(橫跨細胞分子、光學影像、程式設計、臨床與生物科技)研究大腦發育過程中神經幹細胞的增生、與分化的過程,藉由這些研究我們可以將可以發展對人類疾病的治療新策略,例如神經發育性疾病、退化性疾病(例如阿茲海默症、帕金森症)、腦中風、腦創傷等。我們並延伸到大腦發育神經元突觸之相互連結,以及在神經退化過程中,腦部神經細胞與免疫細胞之動態變化與互動。我們期望以這樣的整合系統,發展出以神經再生與保護為目標的幹細胞療法。主要技術:光學顯微技術、共軛焦顯微鏡 (Confocal microscopy) 、雙光子雷射掃描顯微鏡 (Two-photon laser scanning microscopy) 、腦組織切片培養、活細胞間歇顯微造影 (in vivo time-lapse microscopy)、神經幹細胞培養 (neural stem cell culture)、子宮內電穿孔 (in utero electroporation) 、數位影像處理(Matlab)。

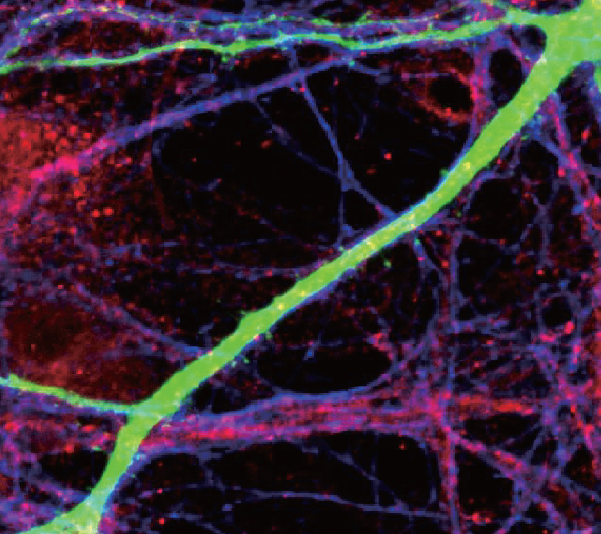

小腦神經幹細胞表達綠色螢光蛋白,發出綠色螢光,配合共軛焦顯微鏡影像系統,可在活體動物中觀察幹細胞分化、遷移的過程,並探討神經系統發育、疾病、甚至腦部腫瘤的發生機制。

3T磁振造影為國立陽明交通大學核心實驗室,透過高解析度的結構,功能,以及擴散張量磁振造影,可以對大腦進行非侵入性的研究,並解析神經精神疾病的病生理機制。

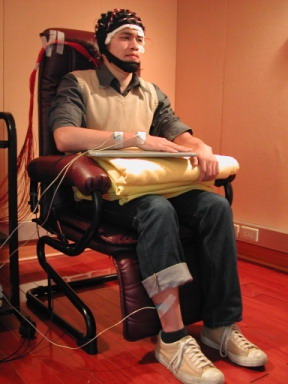

高密度腦波儀能記錄頭皮腦波電位的細微變化,作為研究神經精神疾病以及腦機介面的重要工具。

經顱磁刺激能透過磁場調節腦部的電器活性以及腦迴路,進行認知功能試驗以及神經精神疾病的非侵入性治療。

醫學中心規格的睡眠檢查室,可以進行整晚睡眠多項生理紀錄,透過腦波,呼吸,心律,血氧,肌電,睡眠姿勢等紀錄研究睡眠生理以及各種睡眠障礙。

可用來製作各種自製生理紀錄儀器之電路板,利用設定好之程式系統,全自動進行電路板雕刻,減少人力及時間的耗費。

利用自主研發的動物多頻道生理紀錄儀,進行大鼠及小鼠連續24小時行為紀錄,觀察腦波、肌電波及心電波等各種生理訊號,以研究正常睡眠生理及各種疾病對睡眠所造成之影響。